Шумные встречи без четкой цели и правил часто заканчиваются ничем: обсуждения растягиваются, решения не появляются, люди выгорают. Причина проста — нет понятного процесса.

Улучшить работу можно фасилитационными сессиями — структурированными рабочими встречами под руководством нейтрального ведущего, где команда приходит к понятным решениям с владельцами и сроками.

В статье разбираемся, как подготовиться к фасилитационной сессии и правильно ее провести. В каждом блоке собрали простые правила, чтобы сразу перенести подход в работу.

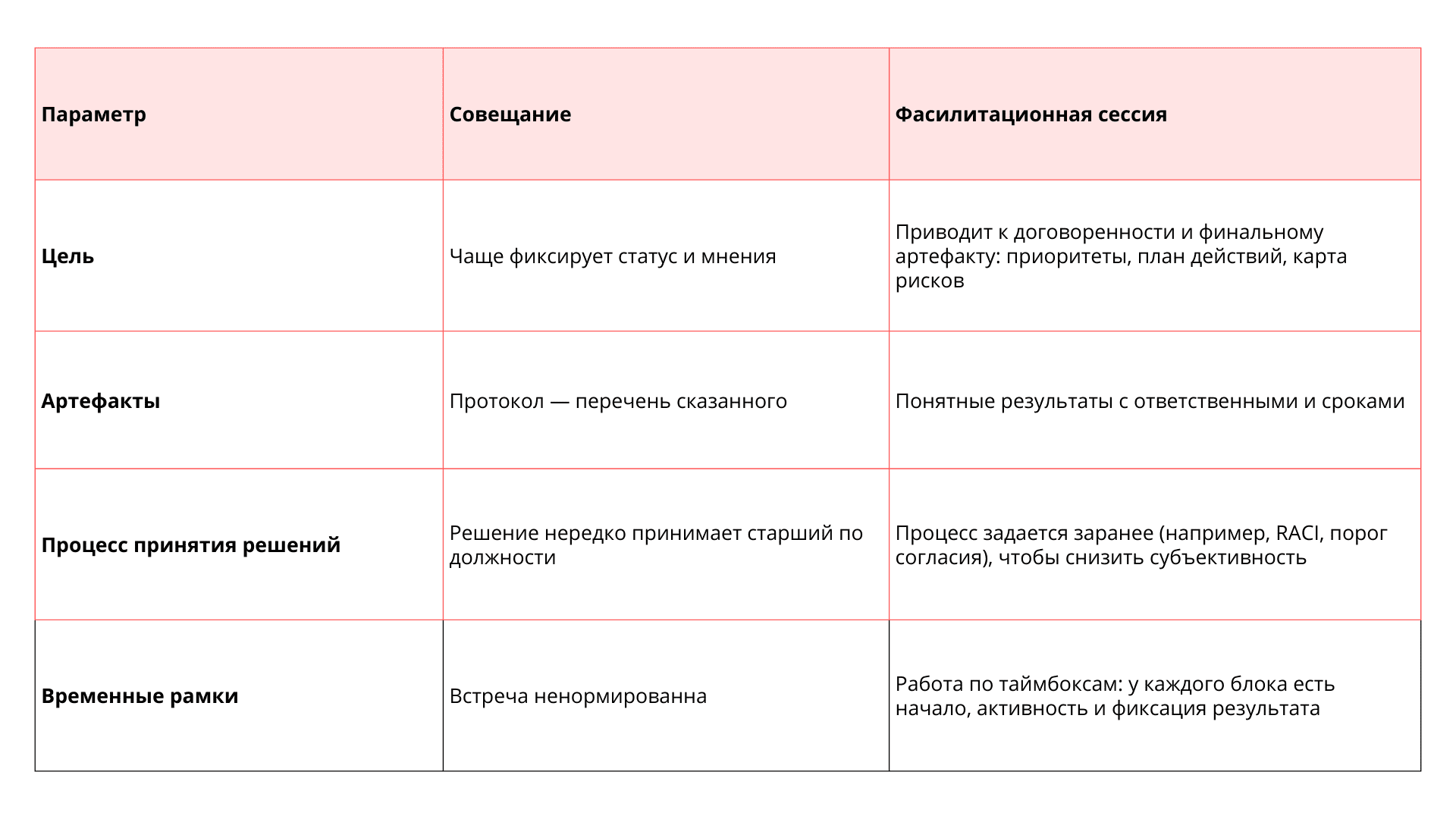

Что такое фасилитационная сессия и чем она отличается от совещания

Фасилитационная сессия — это рабочая встреча, где команда под руководством нейтрального ведущего (фасилитатора) приходит к конкретному результату в четкие временные рамки.

Роль фасилитатора — следить за процессом, управлять групповой динамикой, держать темп и помогать участникам договариваться. Он не навязывает решения, а создает условия, в которых команда сама принимает решения. От совещания фасилитация отличается по ключевым параметрам.

Фасилитационные сессии бизнеса уместны там, где можно договориться о плане действий, зонах ответственности и отслеживании прогресса. Например, это формирование годовых приоритетов и дорожных карт, продуктовая приоритизация и согласование бэклога и т. д.

Шаг 1. Формулируем результат: цель, критерии, решение

Цель удобнее формулировать в формате SMART и сразу привязывать к конкретному документу. Например: «К 17:30 согласовать три приоритетные инициативы на квартал, записать владельцев и сроки в журнал решений, по каждой инициативе оценить риски и определить первые шаги на две недели».

Дополнительно нужно определить обсуждаемые вопросы и границы: что точно входит в повестку, что однозначно исключается, какие есть ограничения по бюджету, людям, срокам и правилам компании.

После цели определяют критерии. Обычно их делят на 3 группы: по результату, процессу и поведению.

Для результата проверяют, есть ли согласованный список решений, назначены ли владельцы и сроки, заполнен ли журнал решений, зафиксированы ли риски и первые шаги.

Для процесса — уложилась ли работа в тайм-боксы, сколько вопросов ушло в «паркинг-лот» без плана возврата.

Для поведения — говорили ли разные участники, а не только активное меньшинство; остались неразобранные возражения.

Хочешь развиваться системнее?

Выбери, что ближе тебе — и получи 🎁 подборку материалов от Neogenda.

Процесс принятия решений лучше определить до старта, чтобы не спорить о правилах в самый важный момент. Для понятного распределения ролей подойдет модель RACI: один отвечает за результат, один согласует, часть консультируются, остальных информируют.

Для острых тем подойдет DACI, где назначается ведущий решения и утверждающий. Здесь же стоит зафиксировать порог согласия: например, «решение принято, если согласны не меньше 70% участников и нет принципиальных возражений у ответственного».

Иногда вопрос нельзя закрыть на месте. Тогда по каждому такому пункту готовится короткая записка: суть вопроса, предложенные варианты с плюсами и минусами, по каким критериям сравнивались, что нужно для решения (данные, согласование), кому отправляется и к какому сроку ожидается ответ.

Важно! Перед началом работы полезно проверить, можно ли сегодня принимать нужные решения в рамках денег, людей и правил компании. Если принять решение нельзя (например, отсутствует руководитель, который утверждает бюджет или меняет показатели), формулировка цели меняется: не «утвердить», а «подготовить обоснование и проект решения для утверждения». Сразу назначается ответственный за отправку, ставится срок, прикладываются расчеты и возможные риски.

Главный итоговый документ — общий «журнал решений». В журнале указывают формулировку решения, ответственного, сроки, связанные команды, уровень риска и первый шаг на ближайшие две недели.

Через 2-3 дня можно проверить каждый пункт: начаты ли действия, что мешает и какая помощь нужна.

Шаг 2. Выбираем формат и длительность

Обычно фасилитацию проводят по одному из 3 форматов:

- брейнсторминг;

- решение проблем;

- фасилитация стратегических сессий.

Длительность зависит от выбранного формата.

Брейнсторминг — это встреча для генерации идей. Цель здесь — быстро собрать как можно больше вариантов без споров и оценок. А затем — отобрать самые подходящие решения. Такой формат уместен, когда команде нужно взглянуть на проблему шире или придумать какое-то креативное решение.

Решение проблем — это рабочая сессия по разбору конкретной проблемы. Здесь уточняют, что именно сломалось, на что это влияет и почему. Сначала собирают факты, затем ищут проблему, а потом согласовывают план действий. Формат подходит, когда просела метрика, наблюдаются повторяющиеся сбои в процессе или группа не может договориться о плане работ.

Фасилитация стратегических сессий — это обсуждение долгого горизонта. Команда определяет, куда двигаться в ближайшие 6–12 месяцев, какие инициативы брать, на что тратить ресурсы и какие риски учитывать. Такой формат выбирается, когда нужна общая опора для всех команд: маркетинг, продукт, продажи, разработка.

По длительности ориентиры примерно такие:

- Брейнсторминг обычно занимает от часа до двух и хорошо работает в группах 6–12 человек. Первые 5–7 минут можно тратить на сбор идей, затем короткие обсуждения в парах и четверках, после — делать общую доску и быстрое голосование по критериям. На выходе должен получиться короткий список из 5–7 идей и план по ближайшим действиям.

- Решение проблем требует больше времени: от двух до четырех часов для группы 6–10 человек с нужной экспертизой. Ход работы прямой: описание кейса и метрик, поиск причины, выбор решения, план с ответственными.

- Фасилитация стратегических сессий — это один–два дня офлайн или серия из двух–трех онлайн-блоков по 3–4 часа. В группе 8–16 человек. На выходе можно получить 3–5 стратегических решений, карту инициатив, риски и контрольные точки.

Во время встречи удобно работать короткими отрезками с четким началом и концом. Сначала команда быстро набрасывает варианты. Потом обсуждает и выбирает лучшее. Сразу после итог записывается в общий список решений: «что делаем — кто отвечает — до какого дня».

Работать можно блоками по полтора часа. Внутри каждого блока через 50–60 минут делать короткий перерыв на 10 минут. После двух–трех часов — один длинный перерыв на 20–30 минут. Самые сложные темы лучше ставить на утро, когда у всех больше сил. В конце дня можно еще раз проходиться по принятым решениям, проверять ответственных и сроки.

Также полезно оставлять запас времени — примерно 10–15% от общей длительности встречи на неожиданные вопросы и задержки.

Шаг 3. Подбираем участников и роли

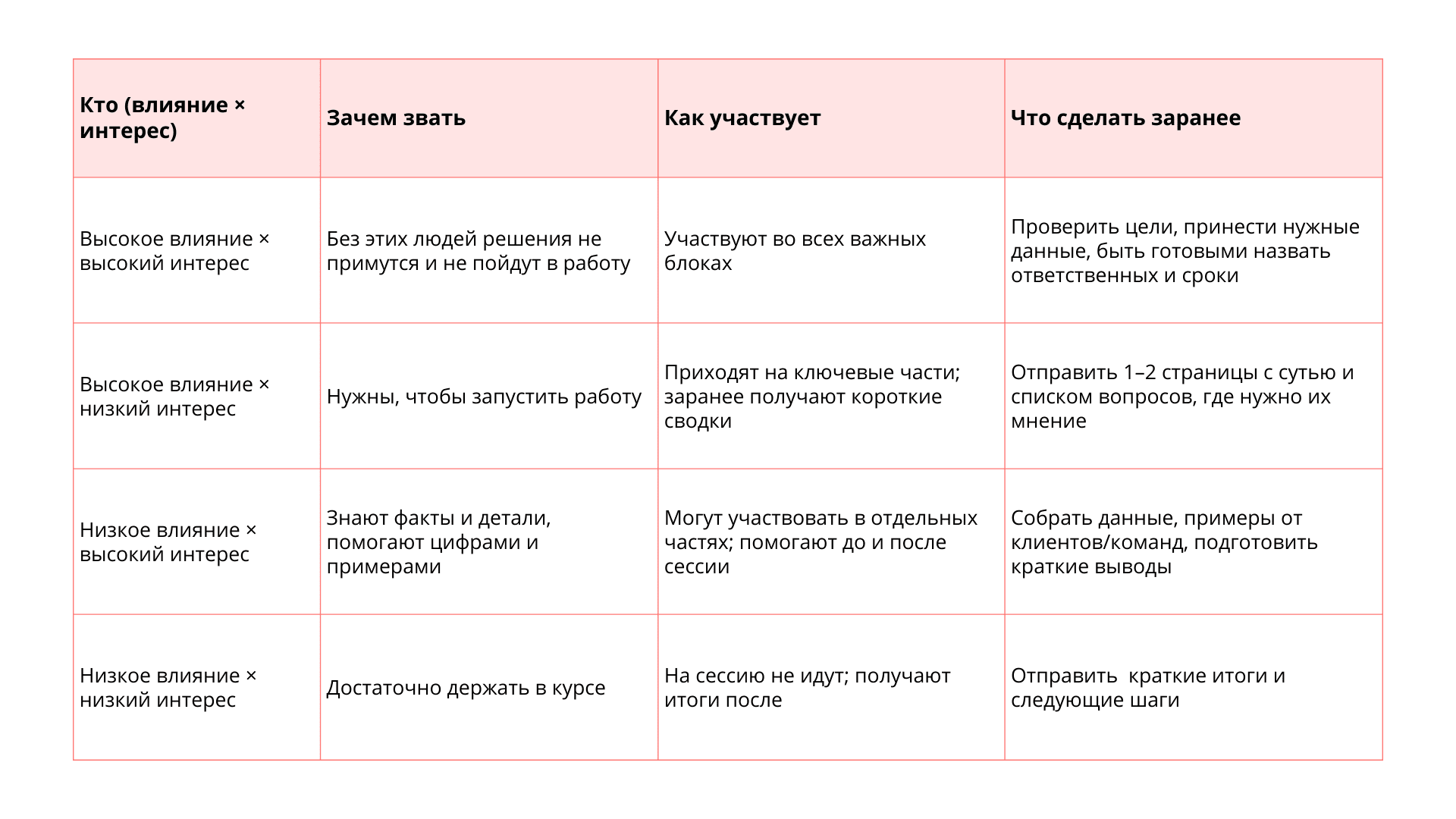

Задача этого шага — собрать правильный состав людей и заранее договориться, кто за что отвечает. Сначала через карту заинтересованных сторон определяют, кто влияет на решения по теме и кому результат встречи действительно важен. Потом задается размер группы.

Для создания карты заинтересованных сторон нужно взять список всех, на кого повлияет результат сессии, и для каждого оценить два параметра по шкале от одного до трех: «влияние на итог» и «личный интерес к теме».

В результате может получиться примерно такая таблица:

Размер группы влияет на темп и качество сессии. Для активной работы обычно достаточно 6–12 человек. Если участников слишком много (больше 60), стоит выделить центрального ведущего, который держит весь сценарий. А работу с группами вести через дополнительных ведущих из расчета 1 ведущий на каждые 30 человек.

Шаг 4. Оцениваем данные, ресурсы, бюджет

Перед сессией формируется документ с исходными данными: метриками, инсайтами, ограничениями и ресурсами.

Под метриками понимают ключевые цифры, по которым принимаются решения:

- выручка и маржинальность,

- конверсия из лида в оплату,

- средний чек,

- стоимость привлечения клиента,

- срок сделки, отток и т. д.

Для работы лучше брать свежий период — последние 3–6 месяцев. И не брать много цифр: достаточно 8–10 показателей, которые реально влияют на выбор.

Инсайты — это короткие выводы из общения с клиентами и сотрудниками: повторяющиеся жалобы, неожиданные потребности, частые причины отказов, типичные сбои в процессе.

Ограничения — рамки, в которых придется принимать решения: лимит бюджета, доступные люди и часы, юридические и регуляторные требования, сроки, технические зависимости, контракты с подрядчиками.

Ресурсы — то, чем команда может оперировать: экспертиза участников, данные и доступы, инструменты (доска, видеосвязь, таймер), помещение или платформа, деньги и время.

Заранее для участников можно подготовить пакет предварительного чтения — короткий набор документов, который еще до начала фасилитации введет участников в курс дела. Объем — на 10–15 минут: не более 5–7 страниц или слайдов.

Удобная структура такая:

- цель и ожидаемый результат сессии в одном абзаце;

- что именно решается и что выходит за рамки;

- таблица ключевых метрик за выбранный период;

- одна страница с инсайтами клиентов и сотрудников;

- список ограничений (бюджет, люди, сроки, технические зависимости);

- кратко про роли участников и полномочия;

- порядок работы и правила обсуждения;

- описание, как будут приниматься решения и фиксироваться в журнале решений.

Также стоит заранее подготовить и утвердить затраты. Обычно учитываются пять статей.

- Площадка: аренда зала, мебель, свет, уборка.

- Техника: экран или проектор, звук и микрофоны, камера (если подключаются удаленные участники).

- Материалы: стикеры, маркеры, клейкие точки для голосований, бумага формата А3–А4, клейкая лента, карточки для имен.

- Питание: вода, чай, кофе, легкие перекусы, обед.

- Фасилитатор: гонорар за проведение и подготовку, при необходимости — оплата помощника фасилитатора.

- Резерв 10–15% закладывается на непредвиденные расходы: замена техники, продление аренды, дополнительная печать материалов.

Как провести реальную сессию

Теперь давайте представим, как может проходить реальная сессия.

Все начинается с чек-ина, когда каждый участник озвучивает ожидание от встречи. Сразу после договариваются о правилах: говорить по очереди, держать время, спорить фактами, критиковать идеи, а не людей, все важное записывать.

Далее создается «контракт на взаимодействие». Это один лист с базовыми договоренностями: цель сессии, роли (кто принимает решения, кто фиксирует итоги, кто следит за временем), порог согласия, порядок решения спорных вопросов, расписание блоков.

Затем участники тихо записывают идеи по теме 3–5 минут. Обсуждают их в малых группах, после чего выносят на общую доску и группируют по близким темам.

На этапе выбора заранее задаются понятные критерии: влияние на цель, сроки, затраты, риски. Идеи раскладываются по схеме «влияние / усилие», проводится короткое голосование, чтобы выделить сильные варианты.

В конце блока ведущий делает минутную сводку: что появилось нового, о чем договорились, что переносится. Все решения сразу попадают в общий список по одному шаблону: «что делаем — кто отвечает — до какого дня», а также связанные команды, риски и первый шаг на ближайшее время.

Темы «не сейчас» складываются в отдельный список «позже». Если разговор зависает, действует правило десяти минут: формулируются 2–3 понятных варианта, группа еще раз сверяется с критериями и проводит короткую процедуру выбора — от простого голосования до оценки по «влиянию / усилию».

Чтобы не спорить о правилах в самый важный момент, заранее фиксируется условие принятия решения: например, большинство «за» и у ответственного нет явного «против».

На случай сбоев готовится запасной план. План А — обычный ход работы. План Б — действия при типичных неполадках. Если опаздывает ключевой участник, блок с его участием переносится ближе к концу, текущее время используется для подготовки материалов. Если не хватает данных, составляется короткий список нужных метрик, назначается ответственный и срок, группа переходит к темам, где фактов достаточно. А при признаках усталости или перегрева (падение энергии, перебивания, личные выпады) объявляется пауза на 5 минут.

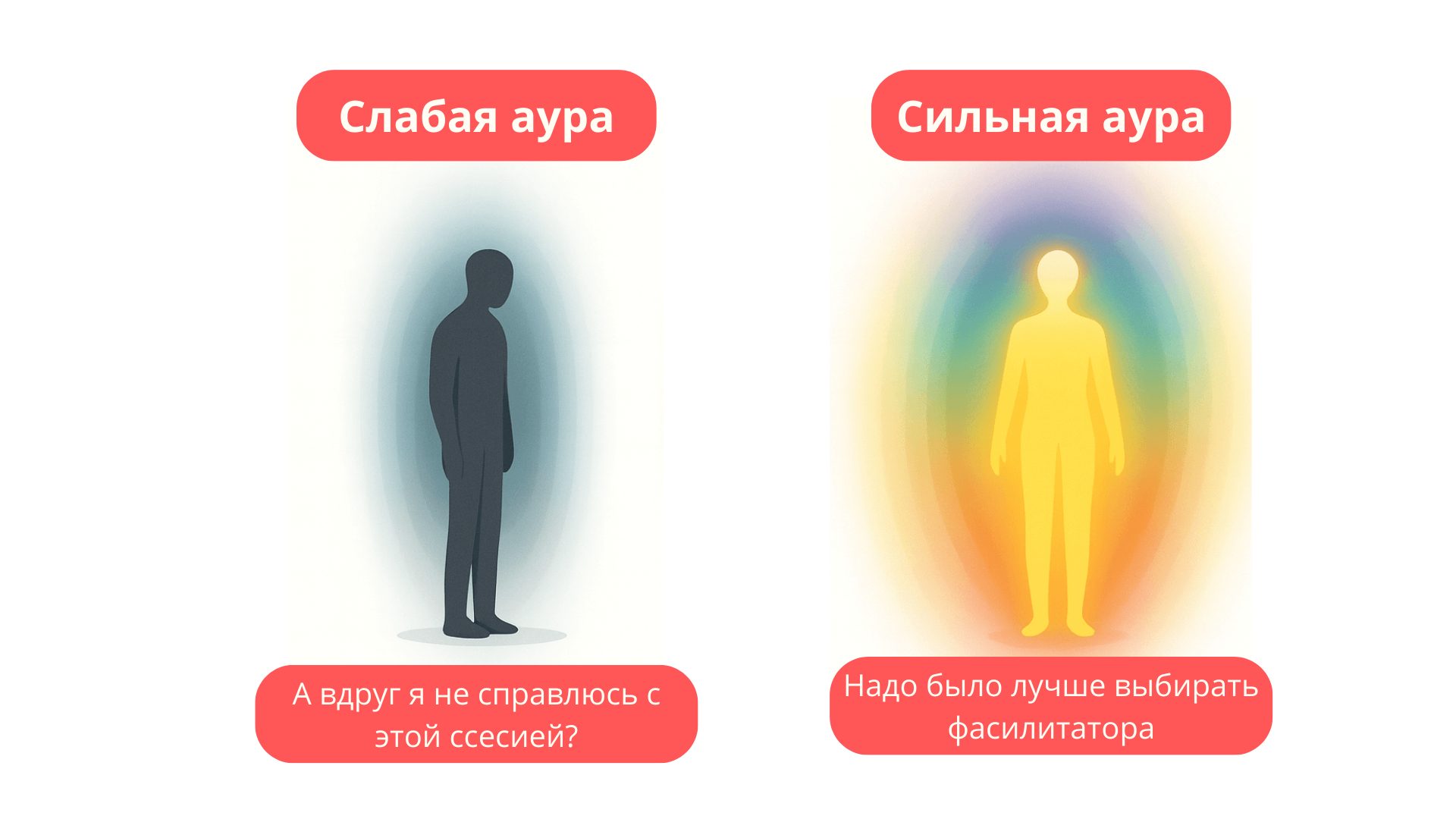

Важно! Если собственник вмешивается в процесс (дает указания участникам), ведущий имеет право остановить обсуждение.

В конце сессии проводится контрольный обзор цели и проверка: какие решения приняты, кто за них отвечает, какие сроки поставлены, какие риски учтены, какие вопросы отправлены «на позже» и когда к ним вернутся. Общий список решений сразу отправляется всем участникам.

Как работать с конфликтами

На любой встрече могут возникнуть конфликты. В этом случае важно вернуться к нормальному диалогу и решить проблему. Помогает простой порядок из шести шагов.

- Короткая пауза на минуту. Пауза снижает напряжение и дает участникам время сформулировать мысль спокойно.

- Нейтральный пересказ сути. Ведущий уточняет причину спора, участник подтверждает или уточняет детали.

- Общение по схеме «факт → влияние → что нужно → просьба». Например: «Срок релиза сдвинулся на две недели. Это ломает план продаж. Нужна ясность по готовности функций. Просьба: до 16:00 подтвердить новую дату и список задач, которые точно войдут».

- Спор раскладывается на две колонки: «что предлагается» и «зачем это нужно». В первой колонке — позиция, например, увеличить бюджет на рекламу. Во второй — интерес, например, быстрее получить лиды, чтобы выполнить план.

Финал каждого спора — запись решения в общий список. В одну строку попадают: что делаем, кто отвечает, до какого дня, какие команды зависят, какой риск виден и какой первый шаг будет в ближайшие две недели.

Схемы рассадки участников во время сессии

Рассадка влияет на вовлеченность, темп и удобство работы. Полезно, чтобы в центре комнаты была общая точка внимания: экран, стена с материалами или небольшой стол для карточек и маркеров. Так всем проще держать фокус.

Вариант 1. Четыре стола по кругу + маленький стол в центре

Подходит для групповой работы и быстрых переключений между обсуждениями. Все видят друг друга, удобно делиться на мини-команды и возвращаться к общей доске. Ограничение — группе свыше 30 человек становится тесно и шумно.

Вариант 2. П-образная расстановка со столиком по центру

Удобна, когда важен общий экран и одна линия общения. Хорошо работает для групп до 20 человек: всем все видно, легко вести общую дискуссию. Минус — сложно перемещаться и запускать параллельную работу по столам.

Вариант 3. «Стрела» (ряды под углом)

Полезна для больших групп и коротких докладов с обсуждениями. Ведущему просто перемещаться по залу. Минусы — участники смотрят через головы соседей, писать на карточках неудобно, участие снижается.

Вариант 4. Круглые столы полукругом с центральным столом

Хороший выбор для очень больших групп и работы по столам, когда несколько команд параллельно делают задания. Плюсы — видно, кто за что отвечает, легко собирать результаты по столам. Минус — остается пустое пространство в центре, общую дискуссию сложнее держать; чаще нужен микрофон и яркий экран.

Чек-лист: как подготовить и провести фасилитационную сессию

Итоги встречи:

- Принято 3–5 решений по теме. У каждого решения записано: что делаем, кто отвечает, до какого дня, первый шаг на две недели, зависимые команды, риск.

- Все собрано в общем журнале решений.

Подготовка заранее:

- Уточнена цель встречи и границы: что обсуждается сейчас, что переносится на потом.

- Подтверждено, кто может утвердить решения; эти люди приглашены.

- Собран пакет данных за 3–6 месяцев: 8–10 ключевых показателей, краткие выводы от клиентов и команды, известные ограничения (деньги, люди, сроки).

- Подготовлен пакет предварительного чтения на 10–15 минут (5–7 страниц): цель, рамки, метрики, выводы, ограничения, роли, правила, порядок принятия решений.

- Материалы отправлены за 5–7 дней, напоминание и уточнения — за 2–3 дня.

Состав и роли:

- В списке участники, которые влияют на итог и кому тема действительно важна.

- Активная группа 6–12 человек; при большем составе — работа малыми группами и сводка в общий шаблон.

- Роли определены: заказчик (дает право утвердить), владелец темы, ведущий, протоколист, ответственный за время.

Ход встречи — шаг за шагом:

- Короткий чек-ин: ожидания и признак успеха.

- Правила на старте: по очереди, бережем время, спорим фактами, все важное записываем.

- На одном листе — лист договоренностей: цель, роли, как выбираются решения, что делать при споре, расписание.

- Идеи: 3–5 минут молча, затем обсуждение в парах/четверках и вынос на общую доску.

- Выбор: заранее заданы критерии (влияние на цель, сроки, затраты, риск); используется схема «влияние/усилие», короткое голосование.

- В конце каждого блока — сводка на минуту: что нового, что решили, что переносится.

- Решения сразу заносятся в журнал решений.

- Темы «не сейчас» — в список «позже» с владельцем и датой возврата.

- Если обсуждение встало: правило десяти минут — оформить 2–3 варианта, свериться с критериями, выбрать.

- Условие принятия решения зафиксировано заранее (например: большинство «за», у ответственного нет явного «против»).

Время и ритм:

- Работа блоками по 90 минут.

- Каждые 50–60 минут — перерыв 10 минут; после 2–3 часов — длинный перерыв 20–30 минут.

- Сложные темы стоят на утро; в конце дня — итоговая сводка по журналу.

- Оставлен запас 10–15% времени на непредвиденные задержки.

Формат и инструменты:

- Для идей — карточки и общая доска (бумажная или цифровая).

- Для выбора — «влияние/усилие», голосование точками, оценочные шкалы.

- Дистанционный формат: одна общая доска для всех, доступы проверены.

- Очный формат: экран/стена для материалов, видимый таймер, удобная рассадка для работы по столам.

- Смешанный формат: все пишут и голосуют в одной цифровой доске, хороший звук и отдельный ответственный за удаленных участников.

Как закрывать споры:

- Пауза 1 минута для снижения напряжения.

- Нейтральный пересказ сути спора, стороны подтверждают формулировку.

- Фраза по схеме: факт → что портит → что нужно → просьба со сроком.

- Две колонки: «что предлагаем» и «зачем это нужно».

- Итог спора занесен в журнал решений.

Признаки успеха:

- Команда уложилась во время.

- Есть принятые решения, ответственные и сроки.

- Нет бесхозных возражений и зависших вопросов.

- Список «позже» имеет владельцев и даты возврата.

- Все участники получили журнал решений.

После встречи:

- Итоги и материалы разосланы в течение 24 часов.

- Через 2–3 дня получено короткое обновление по каждому пункту: начаты ли действия, что мешает, какая помощь нужна.

- Назначена дата следующей контрольной точки или запуска эксперимента.

- Частые ошибки и как их избежать:

- Нет людей, которые утверждают решения → подтвердить участие заранее.

- Повестка перегружена → перенести лишнее в список «позже» с датой возврата.

- Мало записей → вести журнал решений во время обсуждения.

- Участники на расстоянии выпали из процесса → работать только в общей цифровой доске.

Чтобы фасилитационные сессии давали понятные решения, роли и сроки, полезно закрепить методику на практике. Курс ICP-ATF от Neogenda поможет отточить сценарии, работу с динамикой группы и фиксацию результатов «от цели до журнала решений» на реальных кейсах. Подробности читайте по ссылке.