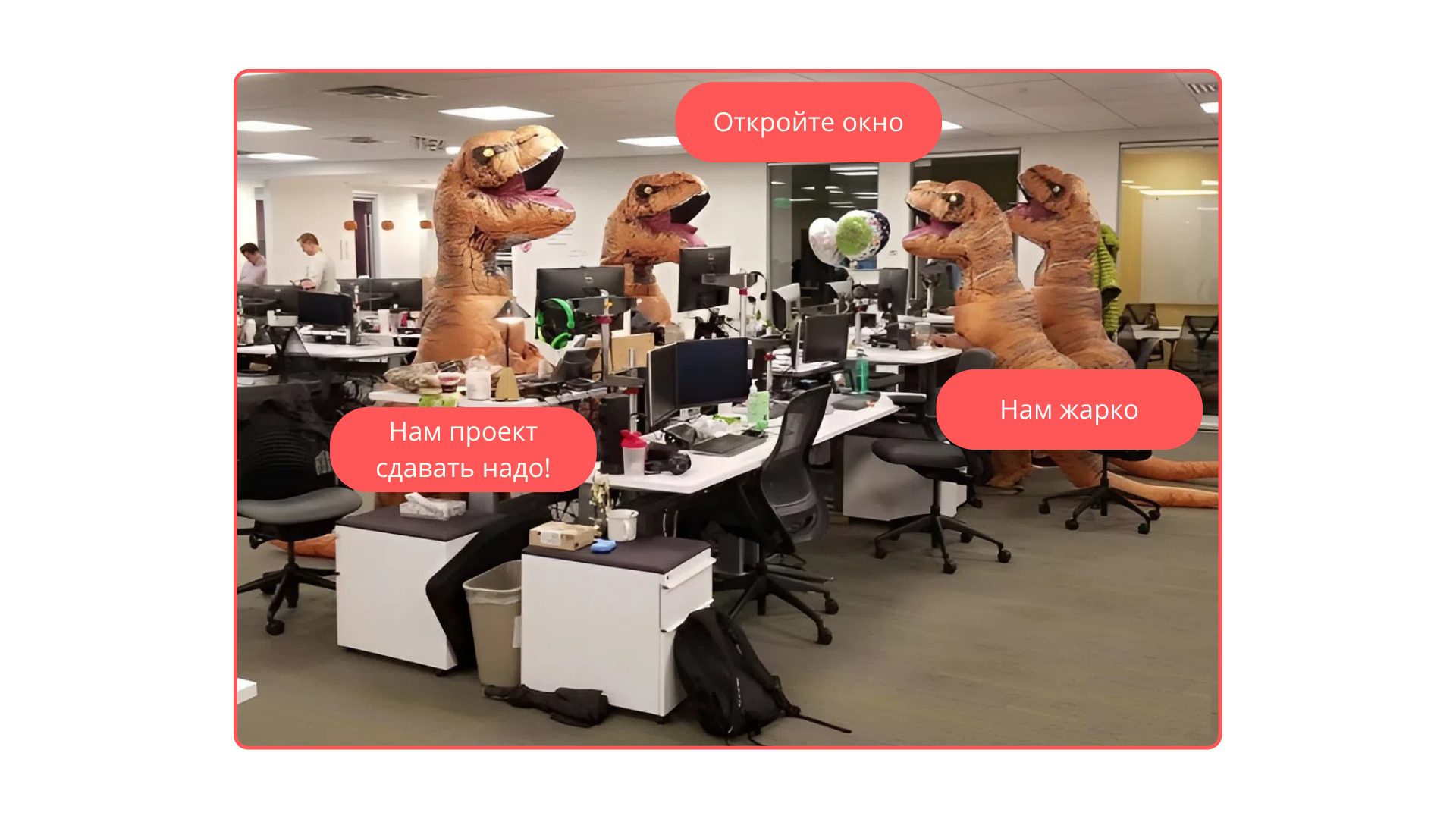

Компания выпускает продукт на рынок, а потом оказывается, что в нем много багов и команда разработки не успела закрыть свои задачи. В итоге маркетинг считает, что разработчики не работают и всех нужно уволить. А разработчики считают, что маркетологи живут в своем мире и не думают о компании.

Но проблема здесь не в отделах, а в отсутствии коммуникации. Из-за того, что отделы не взаимодействуют, страдает компания: выпускает сырые продукты, теряет клиентов и сотрудников. В этой статье разберемся, как научить отделы и структурные подразделения взаимодействовать между собой и построить эффективную коммуникацию.

Почему отделы не сотрудничают

Часто проблемы во взаимодействии между отделами возникают из-за того, что команды по-разному понимают миссию и ценности компании. У одного отдела в приоритете скорость, у другого надежность, у третьего — удержание клиента.

Миссия компании — это то, зачем она существует. Ценности — как она работает. Исходя из миссии и ценностей выстраиваются цели, метрики и действия на всех уровнях.

Каждый отдел работает только со своей информацией

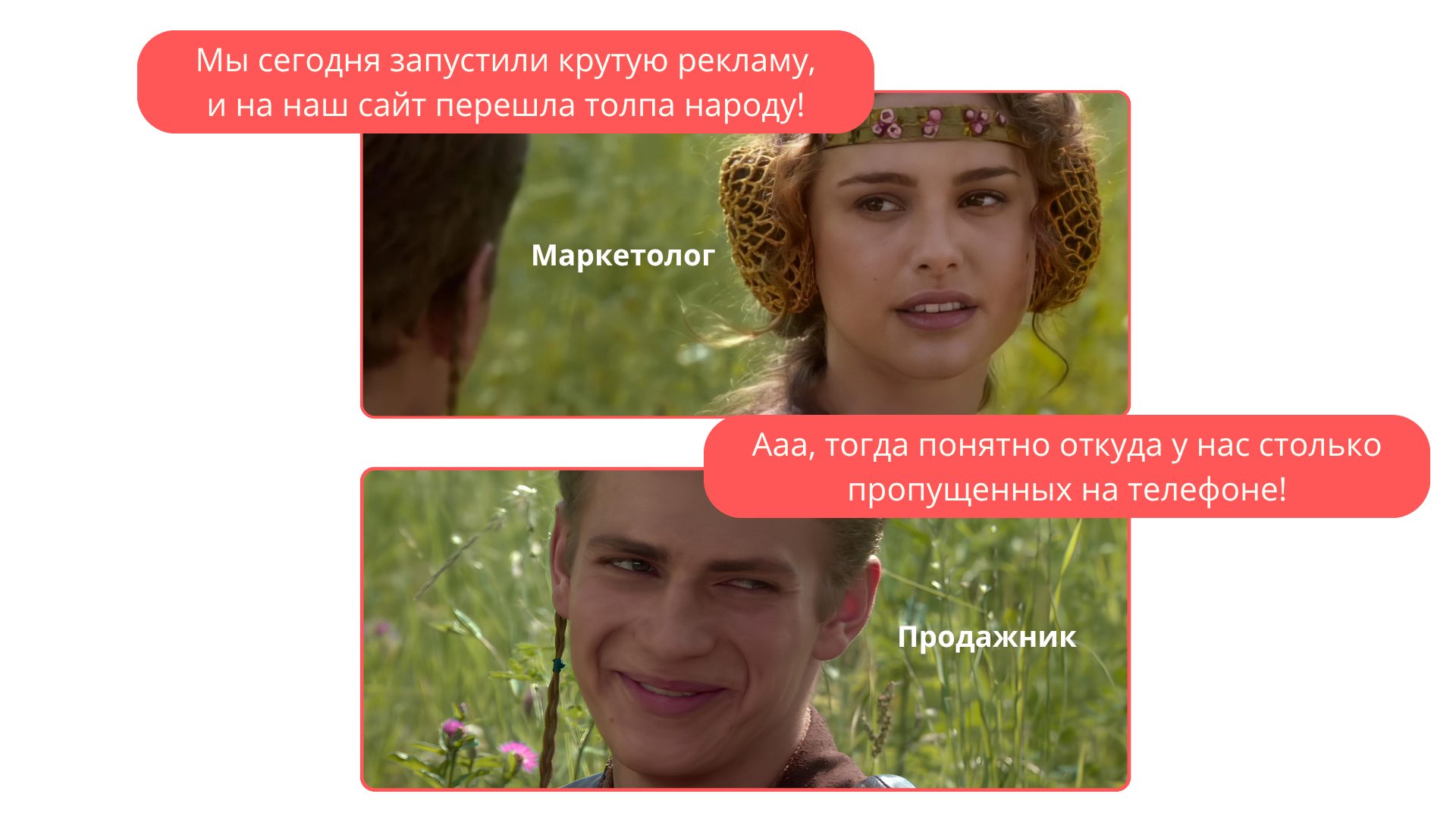

Самая частая причина конфликтов между отделами — изоляция информации. Каждое подразделение накапливает свои знания, но не делится ими с коллегами. Например, отдел маркетинга может запускать рекламную кампанию не зная о технических ограничениях продукта. А разработка может создавать новые функции без понимания, какие проблемы клиентов они должны решать.

У отделов возникает конфликт KPI

Часто руководители устанавливают отделам показатели, которые напрямую противоречат друг другу. В итоге эффективная работа одного отдела автоматически ухудшает показатели другого.

Классический пример: отдел продаж имеет KPI по количеству заключенных сделок, а юридический отдел — по минимизации рисков. Продажники стремятся закрыть договор быстрее, а юристы тщательно проверяют каждый пункт. В итоге коммуникация между отделами превращается в борьбу: одни хотят работать быстрее, другие настаивают на дополнительных проверках.

Размытая ответственность

Еще одна проблема — ситуации, когда непонятно, кто именно должен решать задачу. Обычно это происходит на стыке зон ответственности разных отделов.

Представьте – клиент жалуется, что в мобильном приложении не работает функция оплаты. Служба поддержки говорит, что это техническая проблема и нужно обращаться к разработчикам. Разработчики отвечают, что функция работает корректно и дело в настройках платежной системы — это зона ответственности финансового отдела. Финансисты утверждают, что с их стороны все в порядке, проблема в интерфейсе — это к дизайнерам.

В итоге клиент неделями ждет решения, а отделы просто перебрасывают ответственность. Конечный пользователь страдает и его лояльность к компании падает.

Как подготовить отделы к взаимодействию

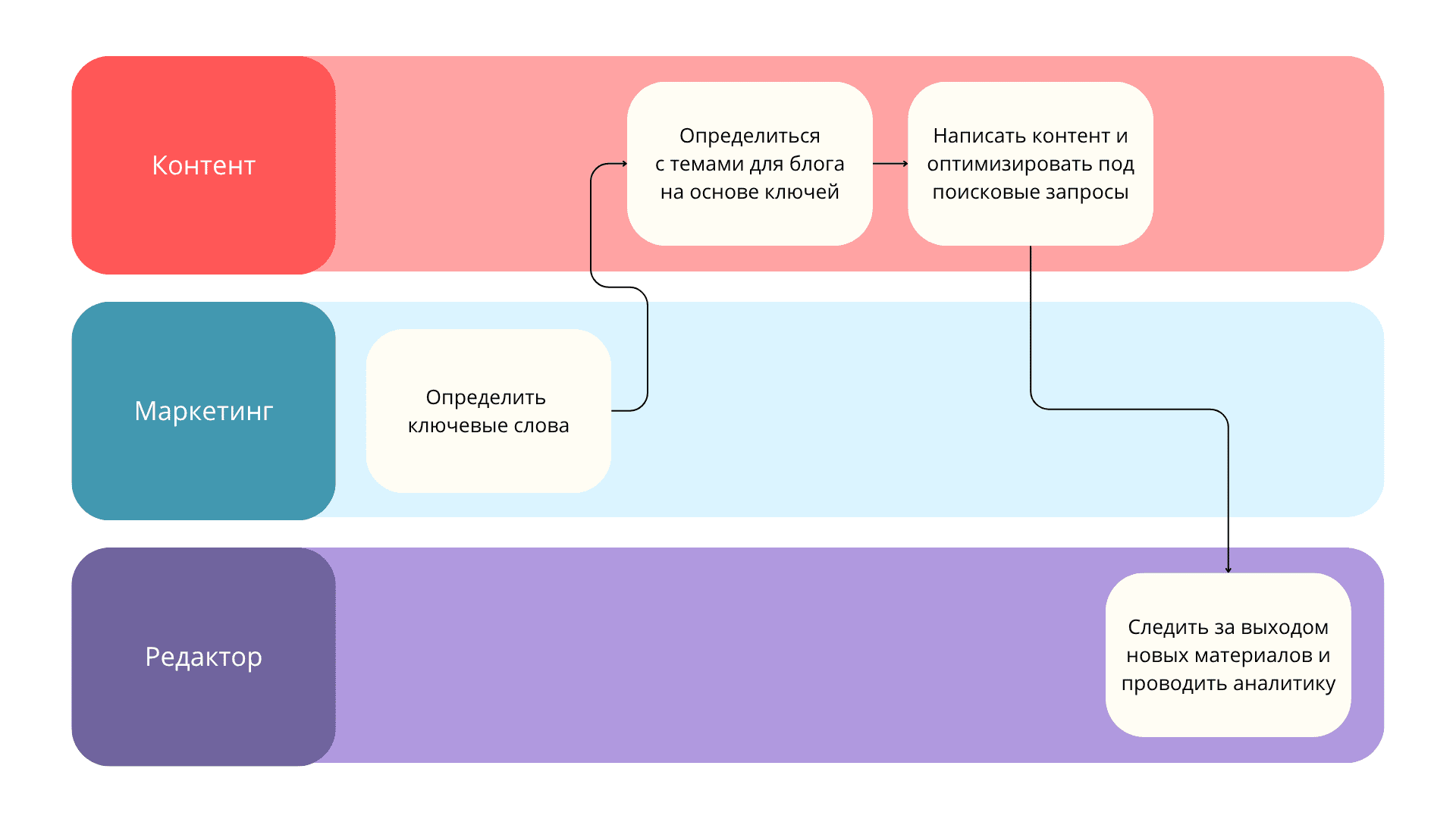

Описать ключевые бизнес-процессы, которые проходят через несколько команд. Например, процесс запуска нового продукта, выхода на рынок, обработки инцидентов или возврата средств клиенту. В общем, любые процессы, которые начинаются в одном отделе и заканчиваются в другом.

Нужно визуализировать весь процесс на уровне организации: кто инициирует, кто принимает решения, кто реализует, кто контролирует результат. Это можно оформить как простую блок-схему или использовать BPMN (Business Process Model and Notation). Главное, чтобы процесс был понятен не только создателям схемы, но и всем, кто по ней работает.

Закрепить зоны ответственности. Здесь помогает RACI-матрица — инструмент, который показывает, кто и за что отвечает:

- Responsible (исполнитель);

- Accountable (ответственный за результат);

- Consulted (кого надо консультировать);

- Informed (кого нужно держать в курсе).

Пример: в процессе согласования договора исполнитель — юрист, ответственный — руководитель отдела, консультируемый — финдиректор, информируемый — аккаунт-менеджер. Такая схема помогает снять лишние вопросы и не затягивать работу.

Кроме RACI можно внедрить SLA — соглашения об уровне обслуживания. Они фиксируют сроки выполнения задач, например: техподдержка должна передать баг в разработку за 2 часа, а разработка должна дать ответ за 1 рабочий день.

Дополнительно можно использовать чек-листы передачи задач. Например, что именно нужно приложить к заявке, чтобы она была принята в работу без уточнений: описание бага, скриншоты, логи, ID пользователя. Это уменьшает количество возвратов задач и экономит время всем участникам процесса.

Оформить договоренности в виде регламентов взаимодействия между отделами. Это не должен быть сложный и непонятный документ от юристов. Лучше работает короткий, понятный, визуальный документ вроде инструкции или памятки. В памятке нужно указать, кто и что делает, в каком порядке, какие есть ограничения и сроки. Дополнительно нужно назначить человека или команду, которая будет следить за актуальностью регламента. Например, менять его при изменении бизнес-процессов или структуры команды. Иначе документ будет быстро устаревать и уже через пару месяцев становиться бесполезным.

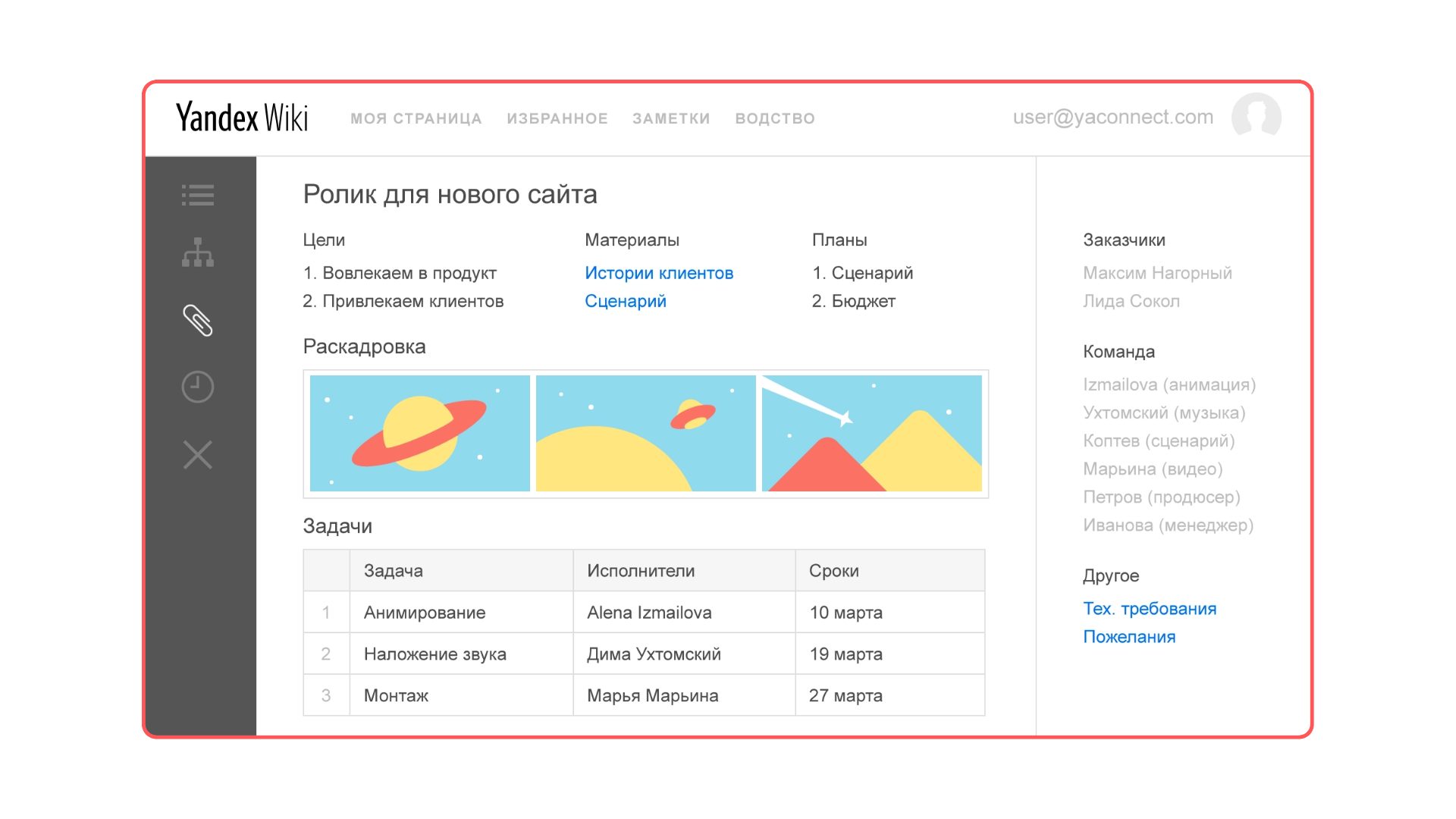

Использовать сервисы, к которым есть доступ у всех участников. Самые популярные — Битрикс, Yandex Tracker, Notion или корпоративные порталы. В них можно вести базы знаний, описания процессов, протоколы совещаний, список задач, список участников процессов.

Как наладить взаимодействие отделов в организации

Перейти от разрозненной работы к системному взаимодействию можно через:

- общие метрики;

- кросс-функциональные команды;

- прозрачную регулярную коммуникацию.

Разберемся подробнее с каждым пунктом.

Синхронизировать метрики смежных отделов

Для этого нужно:

1. Каскадировать цели от стратегии компании. Это значит, что сначала компания определяет верхнеуровневые цели, например, увеличить выручку на 20%, сократить отток клиентов или выйти на новый рынок. Потом эти цели раскладываются вниз по уровням. Например, для цели «сократить отток» маркетинг отвечает за онбординг, продукт — за удобство интерфейса, поддержка — за скорость реакции.

2. Создавать межфункциональные KPI. Это показатели, которые можно достичь только в совместной работе. Например:

- «Время от первого обращения до успешной сделки» — зависит и от маркетинга, и от продаж, и от юристов.

- «Процент клиентов, воспользовавшихся продуктом в первую неделю» — требует работы маркетинга, продукта и поддержки.

- «Процент фич, использующихся более 2 раз за первую неделю» — общая зона продукта, аналитики и клиентского успеха.

Читайте также: Как внедрить систему KPI в компании: пошаговая инструкция для руководителей

3. Ставить индивидуальные и командные показатели. Если у сотрудника только личный KPI (например, количество закрытых сделок), он не будет думать о качестве привлеченных клиентов. Если только командный — работники могут скидывать вину друг на друга. Поэтому оптимальный вариант — комбинировать. Например, у сейлза может быть 70% личный план по продажам, 30% — NPS по его сделкам или доля успешной активации клиентов через команду поддержки.

Несколько примеров успешной синхронизации для разных типов бизнеса.

В SaaS-компаниях используют метрику «time-to-value» — сколько времени проходит от регистрации до получения ценности (например, первой успешной рассылки или отчета). Она объединяет продукт, аналитику, онбординг и маркетинг.

В e-commerce фокусируются на метрике «конверсия в оплату». Чтобы она росла, маркетинг должен привлекать целевых клиентов, сайт должен быть удобным, а логистика — быстрой.

В образовательных платформах метрикой может быть «доля студентов, дошедших до конца курса». Это напрямую связано с качеством программы, поддержкой, интерфейсом платформы и системой уведомлений.

Визуализировать общие цели. Подойдут:

- Дашборды в Power BI, Tableau, Google Data Studio — показывают ключевые показатели в реальном времени.

- Kanban-доски (в Jira, Trello, Битрикс) — показывают этапность задач. Особенно полезно, если задача передается между отделами.

- Общие доски OKR — с прогрессом по целям и привязкой задач к ключевым результатам.

Например, можно завести доску с подсчетом количества клиентов, которые прошли онбординг за первую неделю. Там же — статус по каждому этапу: кто уже получил welcome-письмо, кто начал пользоваться, а кто завис на регистрации.

Использовать гибкие методологии управления и строить кросс-функциональные команды

Гибкие методологии улучшают взаимодействие между отделами, потому что делают процессы более прозрачными и предсказуемыми. Например:

- В Kanban можно завести общую доску для продукта и маркетинга — чтобы маркетинг видел статус разработки фич, а продукт — когда будет кампания.

- В Scrum полезно приглашать смежников на демо и планирование — это снижает число недопониманий.

Для проектов с большим количеством участников стоит формировать кросс-функциональные команды с отдельным бэклогом, регулярными спринтами и ретро. Например, команда запуска нового продукта может включать специалистов из отделов маркетинга, разработки, продаж и поддержки.

Создать удобную коммуникацию сотрудников в организации

Нужно организовать регулярные форматы, где сотрудники из разных отделов встречаются и обсуждают работу. Вот что можно внедрить:

- Совместные планерки — короткие встречи раз в неделю, где каждая команда делится статусом и планами.

- Ретроспективы — встречи раз в 2–4 недели, на которых обсуждают, что сработало, а что – нет.

- Обмен опытом — когда, например, продукт делится с продажами логикой новой фичи, а продажи рассказывают, как клиенты на нее реагируют.

- Программы стажировок — человек из одного отдела на 1–2 дня идет в другой и наблюдает, как устроена работа изнутри.

Кроме понимания эти подходы повышают эмпатию. Сотрудники начинают видеть, с какими задачами и ограничениями сталкиваются коллеги. Это снимает напряжение в общении и улучшает взаимодействие с другими подразделениями.

Укрепить доверие сотрудников к руководителю

Это отдельный важный пункт. Если сотрудники не верят, что руководство их поддержит, они не будут делиться проблемами или идти на контакт с другими командами. Поэтому важная задача руководителя — быть открытым, последовательным и включенным. Например:

- Отвечать на вопросы и не уходить от сложных тем.

- Признавать ошибки, в том числе свои.

- Поддерживать сотрудников, когда они берут инициативу.

Научите сотрудников договариваться

Даже если в компании четко описаны бизнес-процессы, регламенты и зоны ответственности, конфликты все равно возникают. У всех разные цели, давление по срокам, свое понимание приоритетов. И если сотрудники не умеют разговаривать друг с другом, даже простые задачи могут тормозиться.

Чтобы взаимодействие между отделами было устойчивым, важно развивать у людей конкретные навыки делового общения и создавать среду, в которой можно безопасно обсуждать проблемы. Ниже — что именно для этого делать, с примерами и деталями.

Проводите тренинги по деловому общению

Тренинги работают только в том случае, если они прикладные. То есть, не «как вести себя на собеседовании» и не «7 правил успешной коммуникации», а реальные сценарии из жизни компании.

Конкретные темы, которые стоит разбирать на таких тренингах:

- Как отстоять приоритет своей задачи без давления и агрессии.

- Как отвечать на необоснованные претензии со стороны других команд.

- Как вежливо отказать, если ресурс ограничен.

- Как договариваться о сроках, когда их диктуют внешние обстоятельства.

- Как уточнять неясную задачу, не вызывая раздражения.

Лучший формат — разбор кейсов из текущей практики компании. Например, «отдел продаж просит срочно сделать презентацию, а дизайнер загружен другим проектом». Участники разбирают роли, обсуждают позицию каждой стороны, пробуют формулировки. Желательно, чтобы тренинг проводил фасилитатор, знакомый с бизнесом.

Читайте также: Что такое фасилитация и зачем ее внедряют компании

Дополнительно можно тренировать конкретные формулировки — вместо обтекаемых «у нас загруженность», говорить «я могу взять это через два дня, а до этого времени могу подсказать, как можно ускорить через шаблон». Цель — научиться говорить прямо, вежливо и конструктивно.

Вводите медиацию

Медиация — способ разрешения конфликтов с помощью третьей стороны. Она особенно полезна, когда отделы застряли в противоречиях и не могут договориться. Например, маркетинг хочет быстрее запускать кампанию, а продакт-менеджер говорит, что технически еще не все готово.

Что можно сделать на практике:

- Назначить внутри компании медиатора (часто это HR, руководитель направления или специально обученный фасилитатор).

- Подготовить нейтральную встречу с обеими сторонами, где обсуждаются не позиции («мы правы»), а интересы («что нам нужно, чтобы двигаться дальше»).

- Задать вопросы, которые выводят из конфликта: «Что мешает вам согласовать план?», «Какие риски вы видите, если сделаете так, как предлагает другая команда?» «Что можно изменить в процессе, чтобы таких ситуаций больше не было?».

Важно: медиатор не решает за команды, кто прав. Он помогает им услышать друг друга и найти компромисс.

Развивайте культуру активного диалога

Активный диалог — когда сотрудник не просто слушает, чтобы ответить, а старается понять собеседника. Чтобы команды слушали друг друга, нужно растить соответствующую культуру компании.

Что конкретно стоит внедрять в культуру компании?

Рамки конструктивного разговора. Например:

- Я вижу проблему вот такую…

- Как это влияет на нашу общую цель…

- Что я предлагаю изменить…

- Что мне нужно от вас…

Ретроспективы по коммуникации. Например:

- «Где мы не договорились в этом спринте?»

- «Какие решения были не очевидны для всех?»

- «Где можно было спросить раньше, а не на последнем этапе?»

Форматы быстрых сессий согласования. Ежедневные стендапы между отделами (хотя бы на 15 минут 1–2 раза в неделю) — чтобы проговорить проблемы и понять, как их решать.

Правила общения в рабочих чатах. Например:

- Всегда спрашивать напрямую.

- Формулировать запрос, а не претензию.

- Отделять факты от эмоций.

Обратную связь между отделами. Например после завершения проекта каждая команда может писать, что понравилось, а что можно улучшить во взаимодействии.

Примеры сверху. Руководители должны демонстрировать открытость к диалогу: не наказывать за инициативу, не закрываться от критики, помогать разрешать конфликты.

Чтобы выстроить эффективную коммуникацию между отделами, не обязательно тратить собственные ресурсы и время. Обратитесь за помощью в Neogenda — просто запишитесь на бесплатную консультацию, и наши эксперты помогут проанализировать ваш бизнес.